Карен Хорни и её теория неврозов. Даётся краткий обзор теории и классификация невротических типов личности, возможные причины возникновения и развития невроза.

Карен Хорни (1885–1952) – американский психоаналитик, сторонница Фрейда, впоследствии отошедшая от концепции классического психоанализа. Наиболее значимым вкладом Карен Хорни в психологию считается разработанная и предложенная ею в середине прошлого века теория неврозов.

Понятие невроза было введено в медицину в 1776 году. «Содержание термина неоднократно пересматривалось, однозначного общепринятого определения у термина нет до сих пор» (3).

Невроз – это психическое расстройство, причиной которого являются стрессовые ситуации и конфликты продолжительного характера, сопровождающиеся психологическими микротравмами. Невроз – это неконструктивно разрешаемое противоречие между личностью и действительностью на бессознательном уровне. Невроз – это психическое расстройство обратимого характера. Невроз – это нарушение отношения к себе и другим людям (Карен Хорни).

Основное внимание в теории возникновения и формирования невроза Карен Хорни отвела негативному влиянию социальной среды, межличностным отношениям и внутреннему психическому конфликту. Жить в ладу с окружающими людьми, в ладу с самим собой – это, по Хорни, одно из главных отличий «здоровой» личности от невротика.

Теория неврозов представлена в таких работах Карен Хорни, как «Невротическая личность нашего времени», «Наши внутренние конфликты» и в её последней большой работе «Невроз и личностный рост» (1950).

1. Возникновение невроза.

Хотя основное внимание в теории неврозов направлено на решение проблем, существующих в настоящий момент, постулат «все проблемы родом из детства» остался в силе. Как и многие бывшие сторонники Зигмунда Фрейда , Карен Хорни не отрицала влияние детства на тип невроза взрослого человека.

В результате неблагоприятных условий в детстве «у ребенка развивается не чувство принадлежности, не чувство «мы», а острое ощущение незащищенности и мрачные предчувствия. Для их определения я использую термин базальная тревога» (1, гл. 1). Чтобы уменьшить эту тревогу ребёнок может выбрать одно из трёх направлений: идти к людям, против людей или прочь от них.

Сложность выбора при этом заключается в том, что данные три направления подразумевают разные, противоречащие друг другу установки. Эти противоречия образуют внутренний конфликт. «Со временем он попытается решить его, выбрав в качестве основного одно из трех направлений, то есть, попытавшись одну из установок (на соглашательство, на агрессивность или на уход) сделать главной установкой» (1, гл. 1).

2. Невротические типы личности.

«Разговор о типах, или, как здесь, о типах невротической личности, в конце концов, – только средство взглянуть на личность с определенной удобной точки зрения», – так объясняла сама Карен Хорни суть предложенной ею типологии в представленной теории (1, гл. 8).

Три основные стратегии невротика соответствуют трём типам личности: смиренному, захватническому и «ушедшему в отставку». Это, по сути, три крайности поведения в социуме. Бернард Перис, директор Международного общества Карен Хорни, охарактеризовал их следующим образом:

«Ценности уступчивых и смиренных «лежат в области доброты, жалости, любви, щедрости, самоотдачи, покорности; тогда как самомнение, честолюбие, бессердечие, бессовестность, властность вызывают у них отвращение». Они вынуждены верить в то, что надо «подставлять другую щеку», и в то, что в мире существует порядок, установленный провидением, а добродетель в конце концов восторжествует. Если судьба не желает соблюдать эту сделку, они или отчаиваются в божественной справедливости, или приходят к выводу о своей виновности, или начинают верить в справедливость, превосходящую человеческое понимание.

Тот, чья главная стратегия – уход от людей, не гонится ни за любовью, ни за господством, а поклоняется свободе, покою и самодостаточности. Он управляет угрожающим миром, изымая себя из-под его власти и выбрасывая других из внутренней жизни. Чтобы избежать зависимости от окружения, он старается подчинить свои внутренние порывы и довольствоваться малым» (1, предисловие).

Что касается захватнического типа, то «им отвратительна беспомощность, они стыдятся страдания и нуждаются в успехе, престижном положении, признании. Нормы того, кто стремится к абсолютному совершенству, чрезвычайно высоки как в области нравственности, так и в области интеллекта. На всех остальных он смотрит с высоты этих норм. Часто настаивает, чтобы другие жили в соответствии с его нормами, и презирает их за то, что они этого не делают» (1, предисловие).

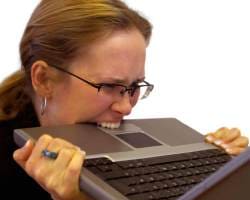

Депрессия, подавленность.

Автор рисунка Viner.

3. Развитие невроза.

Самоидеализация и отчуждение, невротические требования, невротическая гордость, тирания «Надо» и погоня за славой – это основные ключевые моменты, через которые Карен Хорни предложила рассматривать процесс развития невроза в своей теории.

Самоидеализация и отчуждение – это ядро внутреннего психического конфликта невротика.

Самоидеализация – одна из форм психологической защиты. Теряя почву под ногами, невротик чувствует себя ненужным в этом мире, он всё больше теряет возможность объективного восприятия окружающих его людей и происходящих событий. И тогда он создаёт вымышленный мир, собственный воображаемый мир со своим идеальным я, где наделяет себя выдуманными личными качествами, и через призму которых воспринимает всё происходящее вокруг.

Одновременно с процессом самоидеализации развивается и отчуждение от реального я.

«Когда человек смещает «центр тяжести» своей личности на идеальное я, он не только возвеличивает себя; в неизбежно неверной перспективе предстает перед ним и его наличное я: он сам, каким он является в настоящий момент, его тело, его сознание. Возвеличенное я становится не только призраком, за которым он гонится, оно становится мерой, которой мерится его наличное существо. И это наличное существо, рассматриваемое с точки зрения богоподобного совершенства, предстает таким невзрачным, что он не может не презирать его», – писала Карен Хорни (1, гл. 8).

Невротические требования. При неврозе желания и потребности превращаются в требования. «Невротик считает, что имеет право на особое внимание, деликатность, почтение».

Невротическая гордость – это ещё одна форма самозащиты – это воспалённая гордость неуверенного в себе человека. «Невротическое развитие, начинаясь с самоидеализации, с неумолимой логикой шаг за шагом ведет к превращению системы ценностей в феномен невротической гордости» (1, гл. 5).

Болезненная гордость является устойчивым свойством невротика, складывается на его воображаемых заслугах, затрагивает его систему убеждений, самооценку, мировосприятие.

У невротика нет чувства принадлежности к окружающему миру, он не считает себя его частью, жизнь словно выкинула его за борт. Чтобы оправдать положение, обосновать причины этого и сохранить чувство собственной значимости, он создаёт свою систему ценностей во главе с гордостью.

«Общаясь с людьми, помните, что вы общаетесь с ними не только как с разумными существами. Людьми движут эмоции и предрассудки, а правит всем гордость и тщеславие», – писал Дейл Карнеги (2).

Кинокадр из фильма режиссёра Владимира Бортко «Собачье сердце».

Источник: видеоресурс Rutube.

Тираническое «Надо» – это внутренние требования, предъявляемые к себе: личные качества, задачи, цели. Чем сильнее желание воплотить в действительность собственный идеальный образ, тем становятся более тираническими внутренние предписания, оговаривающие всё, что делать Надо, и всё, что делать Нельзя. Они вырастают до немыслимых размеров и становятся таковыми, что их не мог бы выполнить ни один человек.

«Вопрос, чего он сам хочет, даже не приходит ему в голову. Тиранические Надо всегда так или иначе участвуют в искажении межличностных отношений» (1, гл. 3).

Погоня за славой «наполняет жизнь невротика смыслом, дает ему чувство превосходства, к которому он так безнадежно стремился» (1, предисловие).

Отсутствие чувства принадлежности с другими людьми вызывает потребность поставить себя над ними. Под славой (в данном случае) может подразумеваться что угодно, в зависимости от стратегии. У захватнического – это статус и власть, у смиренного – это стабильность и доброта, у «ушедшего в отставку» – свобода и независимость.

«Самоидеализация неизбежно перерастает в более всеохватывающее влечение, которое я, в соответствии с его природой и направленностью, предлагаю назвать погоней за славой», – писала Карен Хорни (1, гл. 1).

4. Освобождение от невроза.

Восстановление представляет собой длительный процесс. Предложив вместо психосексуального фактора свою альтернативу, Карен Хорни в представленной ею теории неврозов осталась верна методике психоанализа .

«Мы не можем «вылечить» неверный ход развития пациента. Мы можем только помочь ему постепенно перерасти свои трудности так, чтобы развитие могло пойти в более конструктивном русле… только когда начинают рассеиваться его иллюзии и его иллюзорные цели, у него появляются шансы овладеть заложенными в нем возможностями и развить их.

Обращаясь к языку терапии, мы скажем: человек не может освободиться от них без радикальных изменений в структуре его характера» (1, гл. 14).

Путь к выздоровлению Карен Хорни видела в движении к самореализации. Конечная цель – помочь человеку найти себя и занять своё место в мире.

Литература:

1. Хорни К. Невроз и личностный рост.

2. Карнеги Д. Как завоёвывать друзей и оказывать влияние на людей.

3. Википедия [Электронный носитель].

Вернуться к меню навигации на главной странице: Чем интересна психология?

Все тексты авторские. Полное или частичное использование материалов сайта разрешается с указанием прямой ссылки на источник.

источник

Наверняка вы встречались в своей жизни с людьми, которые говорят: «Ой, какое-то настроение неважное сегодня. И спала плохо. Три часа лежала, овец считала, заснуть не могла. Как-то беспокойно на душе, сама не пойму, почему. Причин, вроде нет. А так тревожно. » А, может быть, и вы сами иногда говорили эти слова:)

А ведь это могут быть признаки невроза..

Вы знаете, какими заболеваниями чаще всего болеют люди? Неврозом. Точнее, неврозами. Поскольку известно множество различных видов неврозов. Считают, что 70-80% взрослого населения нашей страны страдают невротическими расстройствами.

НЕВРОЗ – это временное обратимое нарушение нервной системы, возникающее под действием психической травмы. Им подвержены люди со слабой нервной системой. Считается, что женщины чаще, чем мужчины, страдают от неврозов. К тому же токсикоз во время беременности или патология родов также могут привести к этим заболеваниям.

Зигмунд Фрейд был одним из первых, кто попытался объяснить механизм возникновения неврозов. По мнению Фрейда, эта проблема родом из детства, как, впрочем, и все остальные психологические проблемы человека. Нереализованные сексуальные желания ребенка вытесняются в бессознательное. Неудовлетворенный сексуальный интерес девочки к отцу, а мальчика — к матери через много лет проявляется в виде нервных заболеваний.

Причины неврозов Фрейд искал в тех областях, где бессознательное проявляет себя. Он изучал сновидения, действия больных в состоянии гипноза, свободные ассоциации, описки, оговорки и т.д. А после того, как была определена причина невроза, пациенту оставалось осознать ее. Т.е. психоаналитик определял тайное скрытое желание человека, а пациент выводил его из области бессознательного в область своего сознания. Таков метод лечения неврозов по З. Фрейду.

Карен Хорни истоки неврозов видела в раннем детстве, как и все психоаналитики, и рассматривала невроз как защитную реакцию ребенка от неблагоприятных социальных факторов (унижение, пренебрежительное или агрессивное отношение родителей к ребенку и т.д.). Чтобы защититься от неблагоприятного социума (или социально адаптироваться к нему) у ребенка формируется три способа бессознательной защиты:

Движение к людям означает идти навстречу желаниям людей и формирует у ребенка потребность в подчинении, в любви, в защите, в угождении, в уступках, в готовности пожертвовать собственными интересами. Формируется мазохистская установка.

Движение против людей означает идти против желаний людей и формирует стремление к неограниченной власти, к подавлению ближнего, потребность быть успешным, сильным, признанным, выше всех. Формируется садистическая позиция.

Движение от людей означает избегать желаний других людей, дабы не быть ими поглощенным. Эта защита формирует потребность в отстранении, обособлении, отдалении от людей, стремлении держать дистанцию, самостоятельности, независимости, свободе. Проявляется в отшельничестве, выборе профессий и занятий, связанных с уединением. Развивается человеконенавистничество.

Эти чувства не допускаются в сознание и вытесняются в бессознательное.

Любой невротик в любых обстоятельствах остается смешанным типом, в личности которого присутствуют все три невротические тенденции. Одна из тенденций, которая в детстве наиболее поощрялась, является доминирующей. Поэтому всех невротиков условно можно разделить на «подчиненных», «агрессивных» и «обособленных».

Доминирующая тенденция определяет мотивацию любого поступка. От возможности и удачности ее реализации будет зависеть разрешение реализоваться двум другим. Основная тенденция обуславливает реализацию двух других.

Именно такая внутриличностная конструкция невротика является залогом ощущения цельности личности.

Можно ли определить доминирующую тенденцию? Можно. Как? По реакции в отношениях с близкими людьми в условиях внезапного стресса. Поведение человека и его действия будут укладываться в одну из следующих схем:

Эрих Фромм объяснял невроз следующим образом. Невроз возникает у тех людей, которые будучи взрослыми, остаются психологически «привязанными» к фигуре одного из родителей.

Материнская любовь к ребенку безусловна. Это значит, что мать любит ребенка просто за то, что он есть. Взамен она ничего не требует. А вот отец любит ребенка условной любовью, т.е. на условиях. Отец требователен. Его любовь нужно заслужить. Он требует, чтобы ребенок был «хорошим», хорошо выполнял свои обязанности, и стал, в конечном счете, когда вырастет, похожим на него. Отцовская любовь без выполнения условий невозможна.

Психически здоровый зрелый человек – это человек, который гармонично сочетает в себе отцовское и материнское сознание. По мере взросления он освобождается от отцовской и материнской фигур, выстраивая их внутри себя.

Согласно Фромму, если человек ориентирован на мать, то в общении он будет исключительно приятным и обаятельным. А в жизни — беспомощным, эгоистичным, подвержен чужому влиянию и нуждающимся в опеке.

Если человек имеет отцовское сознание, то он дисциплинирован и независим, однако вместе с тем бесчеловечен и зол.

Какими невротическими симптомами будет обладать человек, привязанный к матери? Истерии, алкоголизм и депрессии будут сопровождать его на протяжении всей жизни.

А человека, центрированного на отце? Маниакальный невроз, основанный на мании величия, и выражающийся в хвастовстве, повышенной самооценке, бреде исключительной талантливости, высокого происхождения, богатства и др.

Каковы симптомы неврозов? Эмоциональное неблагополучие (без видимых причин), напряжение, тревожность, озабоченность, а также учащенное сердцебиение, дрожь во всем теле, потливость и др. Бывает, что неврозы являются причиной расстройств работы внутренних органов (нарушается нервная регуляция их деятельности).

Невроз – это болезнь. Она не зависит от воли человека. При этом заболевании невозможно «взять себя в руки». Никакие нравоучения не смогут победить эту болезнь.

В настоящее время в отечественной психиатрии выделяются три основные формы неврозов: истерия, неврастения и психастения (невроз навязчивых состояний).

ДЕВЯТЬ НЕВРОТИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ, описанных КАРЕН ХОРНИ (в формулировке А.BECK, 1979)

Больные нврозом, сами того не осознавая, живут по нижеперечисленным правилам.

- Чтобы быть счастливым, необходимо, чтобы мне сопутствовал успех в любом деле, за которое я возьмусь.

- Чтобы стать счастливым, необходимо, чтобы меня принимали, любили и восхищались мною все люди и во все времена.

- Если я не на вершине, то я в яме.

- Прекрасно быть популярным, известным, ужасно быть непопулярным.

- Если я сделал ошибку, значит, я ничтожество.

- Моя ценность как личности зависит от того, что люди думают обо мне.

- Я не могу жить без любви. Если мои близкие (возлюбленная, родители, ребенок) меня не любят, это ужасно.

- Если он не согласен со мной, значит, он не любит меня.

- Если я не воспользуюсь каждым удобным случаем, чтобы продвинуться, я буду раскаиваться в этом.

Жизнь по этим правилам приводит человека к несчастью. Невозможно, чтобы человека все и всегда любили.

Это НЕВОЗМОЖНО.

Степень любви — величина непостоянная. Она колеблется и зависит от большого количества факторов. А невротик рассматривает уменьшение любви не как уменьшение, а как ее исчезновение. И воспринимает это, как катастрофу. Со всеми вытекающимися последствиями: мыслями, чувствами, поступками, словами и пр.

источник

Теории и терапии неврозов

Невроз представляет собою сложной, а по целому ряду аспектов и дискуссионной проблемой, как в связи с терминологическими разногласиями, так и недостаточным пониманием клинических границ этого расстройства.

По данным статистики в последнее столетие наблюдается высокий рост психических расстройств в России: среднегодовой уровень распространенности психических болезней увеличился в 10 раз, в том числе психозов — в 3,8 раза, невротических расстройств — в 61,7 раза. Широкая распространенность и продолжающийся рост заболеваемости неврозами вызывает необходимость дальнейшего исследования особенностей возникновения и развития данного расстройства.

Учение о теориях и терапии неврозов исторически характеризуется двумя тенденциями. Одни исследователи исходят из признания детерминированности невротических феноменов определенными патологическими механизмами биологической природы, хотя и не отрицают роли психической травмы в качестве пускового механизма и возможного условия возникновения заболевания. Однако сама психотравма при этом выступает как одна из возможных и равноценных экзогений, нарушающих гомеостаз. Вторая тенденция в изучении природы неврозов заключается в предположении о том, что вся клиническая картина невроза может быть выведена из одних лишь психологических механизмов. Сторонники этого направления считают, что информация соматического характера является принципиально несущественной для понимания клиники, генеза и терапии невротических состояний. Наибольшее распространение в нашей стране получила патогенетическая концепция неврозов В.Н. Мясищева и разработанная на ее основе личностно-ориентированная (реконструктивная) психотерапия.

В.Н. Мясищев, его ученики и последователи рассматривают невроз как нарушение системы отношений и в своих работах исследуют особенности формирования системы отношений у больных неврозами, особенности ее функционирования и динамики в процессе лечения

Несмотря на многовековую историю изучения темы, до сих пор нет научно обоснованного комплексного исследования теории и терапии неврозов, что и обусловило выбор темы курсовой работы «Теории и терапии неврозов». Целью данной работы является теоретический анализ теорий и терапий неврозов. Объектом исследования является понятие сущности неврозов, их основных теорий и терапий.

Предметом исследования выступают теории и терапии неврозов.

Соответственно с целью в работе решались следующие задачи:

. Раскрыть сущность невроза и проанализировать его генезис.

. Изучить психологические подходы к пониманию неврозов

. Проанализировать психоанализ как методом терапии неврозов.

. Исследовать гештальт подход в терапии неврозов.

Методы, использованные в исследовании: анализ литературы; построение теоретической модели.

Теоретико-методологическую основу курсовой работы составляют труды Алексеева С.С. ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕОРИИ И ТЕРАПИИ НЕВРОЗОВ

1.1 Сущность невроза и его генезис

Термин «невроз», принадлежащий шотландскому врачу [W. Cullen (1776)], был введен в медицинскую практику в XVIII в. В литературе отмечается, что автор подчеркивал функциональную природу невроза и объединял этим понятием широкий круг страданий, зависящих от нарушения деятельности нервной системы и не сопровождающихся органической патологией каких-либо органов. На протяжении столетия врачи широко пользовались этим термином, включая в группу неврозов не только большинство нервных и психических болезней, но и некоторые соматические нарушения без стойких морфологических изменений [1].

Медицинский подход в описании невроза акцентирует своё внимание на том, что невроз — это констелляция симптомов, развивающихся и имеющих закономерности развития и, следовательно, в зависимости от диагноза, синдрома и стадии подлежит определённому лечению.

Сам термин «невроз» стали связывать с представлением о функциональной природе страдания, а благодаря работам Л. Струмпел (1878), Г. Вестфал (1880), Ж. Чарко (1888), П. Жан (1903), Р. Дюбуа (1909) и других исследователей утвердилось мнение о психогенной обусловленности этого заболевания [1].

В разных психологических школах невроз и его генезис рассматривается неоднозначно.

В. Шутц [17] полагал, что неврозы — это форма патологии, связанная именно с характером удовлетворений личностной потребности в любви.

Многие видные представители отечественной и зарубежной психиатрии [Юдин Т. Н., 1935; Попов Е. А., 1954; Бумке О., 1928; Вейтбрехт Х., 1963, и др. еще задолго до подходов, положенных в основу современных систематик, не считали неврозы самостоятельным заболеванием. Т. И. Юдин (1935), например, определял невроз как понятие, отражающее лишь фазу и выраженность нарушений психической деятельности [1].

Говоря о неврозах Фрейд пишет: «. Опасность таких состояний переноса, очевидно, состоит в возможности непонимания пациентом природы этих состояний; он принимает их за актуальные переживания, тогда как они являются отражением прошлого» [13, с.363]. Конечно, такое прояснение существующих отношений с терапевтом толковалось лишь как уловка для того, чтобы отвлечь от анализа неосознанного прошлого. Однако в том же рассуждении Фрейд утверждает: «Другая особенность переноса заключается в том, что с его помощью пациент раньше нас проясняет важную часть истории своей жизни, из которой он, возможно, предъявляет лишь малую часть. Он будто бы разыгрывает перед нами свою историю вместо того, чтобы рассказать ее нам» [13, с.364].

Смулевич А. Б. в своей работе [Невротические расстройства (неврозы)] даёт следующее определение понятию невроз: невротические расстройства (неврозы) — группа психогенно обусловленных болезненных состояний, характеризующихся парциальностью и эгодистонностью многообразных клинических проявлений, не изменяющих самосознания личности и осознания болезни [1].

К.М. Быков [9], пользовались термином «невроз» как широким общепатологическим понятием. «Неврозы, — по словам К.М. Быкова, — это начало всякого заболевания, какова бы ни была его причина» [9]. Под неврозом он понимал любое функциональное нарушение независимо от его причины. В таком понимании этот термин является синонимом функционального и неприменим для обозначения нозологической группы.

Ряд авторов, исходя из взглядов И. П. Павлова [11], под термином «невроз» понимает те состояния патологически измененной высшей нервной деятельности, которые произошли вследствие перенапряжения или самих нервных процессов, или их подвижности [11, с.429].

Некоторые клиницисты относят к неврозам все функциональные нарушения нервной деятельности как психогенной, так и соматогенной этиологии, не сопровождающиеся грубыми психическими нарушениями. Так, Б.В. Андреев рассматривал неврозы как заболевания, которые могут возникать под влиянием самых различных вредных факторов, в том числе травм, инфекций, эндокринных нарушений. Неврозы в таком понимании перестают быть нозологической группой и превращаются в этиологически разнородную группу, объединяемую по симптоматологическому признаку.

Причиной неврозов является действие психотравмирующих раздражителей. Чаще всего неврозы вызываются информацией о потере близких, крахе надежд, о семейных или любовных невзгодах, служебных неприятностях, наказании за совершенное деяние, угрозе жизни, здоровью. Неврозы могут вызывать и такие общеистощающие вредности, как длительное недосыпание, умственное или физическое перенапряжение. Даже в этих случаях имеет значение информация, побуждающая человека преодолевать усталость.

Некоторые ученые считают, что основную роль в патогенезе неврозов играет дефицит родительской любви. По их мнению, это вызывает у ребенка «базальную тревогу» и влияет на последующее формирование личности. Большое значение придается противоречиям между потребностями отдельного человека и возможностями их удовлетворения. Истоки конфликтов, лежащих в основе неврозов, просматриваются в межличностных отношениях родителей и детей и могут породить такие невротические состояния и проявления, как агрессивность, страхи, боязливость и т.д.

Предложены многочисленные классификации неврозов. Наиболее удачной считают классификацию, которая разделяет неврозы по следующим формам:

. Невроз навязчивых состояний.

Итак, неврозы — одно из наиболее частых нервно-психических заболеваний. Они возникают чаще у женщин, чем у мужчин, возможно в связи с тем, что семейные и бытовые невзгоды для женщин обычно более значимы. Неврозы могут носить и массовый характер, когда возникает ситуация стресса в стране, регионе, городе.

Многие авторы идентифицируют понятие «невроз» с невротическими развитиями на том основании, что неврозам свойственны затяжное течение и частые рецидивы. Закономерности динамики затяжных невротических состояний и их исходы изучены еще недостаточно изучены и нуждаются в уточнении. В этом отношении представляют интерес данные К. Эрнст (1965), который различает следующие типы развития неврозов: фазный (невротические фазы, чередующиеся с бессимптомными интервалами); волнообразный (с неполными ремиссиями); однородный (динамика без четких фаз и интервалов и без смены симптоматики).

1.2 Психологические подходы к пониманию неврозов

.2.1 Патофизиологическая природа невротических состояний по И.П. Павлову

Основы понимания патофизиологической природы невротических состояний заложил И. П. Павлов [14]. Им была создана экспериментальная модель невротических расстройств, являющаяся заслугой отечественной физиологической науки. Ученый, опираясь на условнорефлекторную теорию, впервые показал, что состояния, сходные с невротическими, можно наблюдать у животных (собак) при воздействии чрезмерных по интенсивности или длительности раздражителей, а также при «сшибке» — столкновении двух условных рефлексов или выработке очень тонких дифференцировок, что вызывает срыв высшей нервной деятельности в результате перенапряжения основных нервных процессов возбуждения и торможения [14].

На основе таких модельных представлений И.П. Павлов [14] обосновал выделение разных типов неврозов и их представленность в зависимости от типов высшей нервной деятельности человека (в современной терминологии от профиля полушарных отношений). По И.П. Павлову [14], истерия чаще возникает у представителей художественного (правополушарного) типа, невроз навязчивых состояний — у лиц мыслительного (левополушарного) типа, неврастения — у лиц промежуточного типа. Основой навязчивостей ученый считал очаги застойного возбуждения, что согласуется с современными данными о вкладе резидуально-органических поражений ЦНС в развитие обсессивно-компульсивных расстройств. Представления И.П. Павлова были творчески развиты его учениками и последователями.

.2.2 Конкурентная теория Анохина

Согласно П. К. Анохину (1968), в отличие от взглядов И. П. Павлова, центральным механизмом происхождения неврозов является не борьба основных нервных процессов возбуждения и торможения, а конкуренция двух систем возбуждения, опосредующих два целостных, но взаимоисключающих вида деятельности. Условное торможение, по П. К. Анохину, возникает как результат столкновения двух систем возбуждения. Такая трактовка патофизиологических основ развития невротических состояний более адекватна современным нейрофизиологическим представлениям о ведущей роли тормозных систем (и прежде всего систем латерального и возвратного торможения) в организации целостной адаптивной деятельности организма. Согласно этим представлениям, разные формы невротических расстройств можно гипотетически связать с истощением тормозных систем на уровне внутрикорового (меж- и внутриполушарного) или корково-подкоркового (прежде всего кортико-лимбического) взаимодействия [Гельгорн Э., Луфборроу Дж., 1966; Симонов П. В., 1981].

Современные данные об электроэнцефалографических коррелятах функционального состояния мозга указывают на повышенную степень активации (т. е. дефицит торможения) на уровне коры и лимбико-ретикулярных структур мозга в виде десинхронизации ЭЭГ, угнетения -ритма, повышенной -активности и низкоамплитудных — и -волн при невротических и тревожных расстройствах. Важным свидетельством правомочности представлений об «истощении» тормозных систем как о патофизиологической основе невротических расстройств служит высокая эффективность транквилизаторов и антидепрессантов в их лечении, т. е. препаратов, модулирующих ГАМКергическое торможение путем воздействия на серотонин- и норадренергические синаптические системы [1].

1.2.3 Теория невротических стилей

По классификации неврозов к клиническому подходу близок подход Д. Шапиро, который для объяснения понятия невроз вводит понятие «невротический стиль».

Невротические стили — это способы деятельности, характерные для разных невротических состояний. Шапиро обозначает четыре основных невротических стиля: обсессивно-компульсивный (невроз навязчивых состояний), параноидальный, истерический и импульсивный.

Способы мышления, которые обычно используют для диагностики защитных механизмов, синдромов, получения общей психологической картины, сами но себе являются очень важными психологическими структурами, куда более обширными, чем определяемые с их помощью характерные черты и механизмы. Например, если с помощью защитных механизмов и симптоматических характеристик навязчивых состояний идентифицировать стиль понимания и мышления, то этот стиль сам будет являться психологической структурой. Если же, как это часто бывает, небольшие вариации одного и того же стиля предполагают существование других, чаще всего, адаптивных черт, то в данном случае основной стиль можно считать основной матрицей, из которой происходят разные симптомы и защитные механизмы. Другими словами, способ мышления может быть одним из факторов, определяющих форму симптомов, защитных механизмов и адаптивных черт.

Яркие патологические симптомы регулярно проявляются в контексте намерений, интересов и интеллектуальных склонностей, и даже в профессиональных и коммуникативных склонностях, с которыми связаны определенные симптомы и черты. Например, у ученого или книголюба вероятнее всего может появиться невроз навязчивости. Женщина, проходящая психотерапию вследствие сильных эмоциональных взрывов, скорее всего не интересуется наукой и математикой и ничего о них не знает. В таких случаях есть основания полагать, что природа симптома соответствует природе действий, склонностей и отсутствию склонностей, которые создают основу. Можно привести и другой пример: мы узнаем, что пациент в тяжелом параноидном состоянии, с запутанными и «систематизированными» галлюцинациями, ранее был либо человеком крайне одержимым, либо догматическим и компульсивным. И тогда между двумя этими состояниями мы можем обнаружить некое сходство, хотя, возможно, нам не удастся его ясно обосновать [1].

Такие сходства в деятельности человека невозможно объяснить проявлениями защитных механизмов или производными механизмов поведенческих; для такого объяснения они слишком обширны. Можно сказать, что они являются составляющими личного стиля. Я не имею в виду, что какой — то один стиль может послужить описанием для всех сфер деятельности личности, но при этом стили могут дать картину общих аспектов деятельности (познания, эмоционального восприятия и т. п.); они могут быть организованы и между собой связаны.

Составляющие индивидуальной деятельности, например, соотношение между симптомами и адаптивными чертами, отражают стили, определяя формы симптомов и несимптомов, защищающих от импульсов и адаптивных проявлений этих импульсов. Они медленно меняются и служат гарантией не только сохранения индивидуального стиля, но и относительно долговременной стабильности. Однако, следует отметить, что в настоящее время эти составляющие имеют всего лишь статус клинических наблюдений, и так будет до тех пор, пока не будут описаны объясняющие их формы деятельности [1].

1.2.4 Психоаналитическая концепция

Предложена З. Фрейдом [2] в 1893-1894 гг. и развиваемая его последователями. Эта концепция опирается на постулат психогенного происхождения неврозов, конкретные симптомы которых в символической форме выражают суть интрапсихического конфликта — следствия реально существовавших в ранней истории субъекта проблем. Невроз представляет собой нечто вроде компромиссного образования между запретным влечением и психологической защитой. Основным симптомом является тревога, возникающая в результате конфликта между влечениями «Оно» и требованиями «сверх-Я» и трансформирующаяся под воздействием защитных механизмов в другие — «вторичные» симптомы. Начало невроза относится к раннему детству и связано с нарушениями какой-либо из стадий развития: оральной, анальной или генитальной. Хотя область использования понятия «невроз» исторически менялась, в настоящее время в рамках психоанализа рассматриваются преимущественно такие расстройства, как невроз навязчивых состояний, конверсионная истерия и истерофобический невроз. Невроз навязчивых состояний — одна из главных нозологических категорий классического психоанализа. Обсессии и фобии есть следствие интрапсихического конфликта, блокирующего либидинозную энергию и психологическую защиту, переносящую с помощью «смещения», «изоляции» неразряжаемый аффект на представление, более удаленное от привычного конфликта [2, с.63].

В психоанализе широко используются такие понятия, как «актуальный невроз», «травматический невроз», «невроз характера», «невроз судьбы», «семейный невроз». Под актуальным неврозом понимается разновидность невротического расстройства, причину которого следует искать в настоящем пациента, а не в его детских конфликтах. Травматический невроз развивается после эмоционального шока в ситуации непосредственной смертельной опасности. Невроз характера связан с выражением защитных процессов не в доступных наблюдению симптомах, а в определенных чертах характера, паттернах поведения и особой организации личности. С неврозом характера сходен невроз судьбы, имеющий вид случайного стечения внешних («роковых») обстоятельств, но обусловленных, с психоаналитической точки зрения, бессознательным многократным повторением поведенческих схем. Семейный невроз представляет собой патологическую структуру, детерминированную взаимной обусловленностью конфликтных отношений в семье (в особенности в структуре детско-родительских отношений) [1].

Пересмотр психоаналитического учения о неврозах (и прежде всего основополагающего постулата тотальной детерминированности человеческого поведения либидинозной энергией, понимаемой в чисто механистическом духе) начался уже при жизни самого Фрейда его ближайшими сотрудниками и учениками (К. Юнг и А. Адлер). Неофрейдисты (К. Хорни, Э. Фромм, Г. Салливан) отказались от постулата детерминированности психики биологическими влечениями и уделяли больше внимания специфике культуры и социальных условий. Так, для Э. Фромма 1.2.6 Бихеовиоральный и экзистенциальный подходы

С точки зрения бихевиористов, реально существуют лишь отдельные невротические симптомы как результат неправильного научения. Eysench: «Нет невроза, скрывающегося за симптомом, это просто сам симптом». [15]

Критикуя взгляды бихеовиористов, Франкл 1.2.7 Концепция невроза в гештальт-подходе

Перлз [12] видит причины возникновения невроза в нарушении границы контакта общества и индивидуума: «Мы не можем возложить вину за это… ни на индивида, ни на среду, если рассматриваем человека как индивида и как социальное существо, то есть как часть поля, объемлющего организм и среду. Выше, говоря о старой психофизической проблеме, было отмечено, что между элементами, составляющими целое, невозможно установить причинно-следственные отношения. Поскольку индивид и его среда — элементы единого целого, ни один из этих элементов не может отвечать за болезни другого.

Но оба элемента больны. Общество, в котором присутствует множество невротических индивидов, должно быть невротическим обществом. И также значительное количество индивидов, живущих в невротическом обществе, должно быть невротиками…» [12]

Дисбаланс возникает тогда, когда индивид и группа испытывают в одно и то же время различные потребности, и индивид не способен решить, какая из них доминирует. Группа может быть семьей, государством, социальным кругом, сотрудниками — любым сочетанием людей, обладающих определенными функциональными отношениями между собой в какой-то момент времени. Индивид, являющийся частью этой группы, испытывает потребность в контакте с ней в качестве одного из первичных обеспечивающих выживание психологических импульсов, хотя, конечно, эта потребность не переживается им все время с одинаковой интенсивностью. Но, когда одновременно с этой потребностью он испытывает какую-то личную потребность, удовлетворение которой требует ухода из группы, возникают трудности.

В ситуации конфликта потребностей индивид должен быть, способен к принятию ясного и определенного решения. Приняв такое решение, он либо остается в контакте, либо уходит. Он временно должен пожертвовать менее важной потребностью ради более важной, и так он и делает. Ни для него, ни для окружающих это не связано со сколько-нибудь значительными последствиями. Но если он не способен к различению и не может принять решение или если его не удовлетворяет то решение, которое он принимает, он не может ни полноценно находиться в контакте, ни полноценно уйти, и это отрицательно действует и на него, и на окружающих [1].

Все невротические затруднения возникают из неспособности индивида находить и поддерживать правильное равновесие между собой и остальным миром, и всем им присуще то обстоятельство, что в неврозе социальная граница и граница среды ощущаются сдвинутыми слишком далеко в сторону индивида.

Хотя мы полагаем, что невроз как нарушение границы контакта вызывается первоначально действием четырех различных механизмов, было бы неверным говорить, что какое-либо конкретное невротическое поведение может быть примером только одного из них. Нельзя также утверждать, что каждое определенное нарушение на границе контакта, каждое нарушение равновесия в поле, объединяющем организм и среду, создают невроз или свидетельствуют о невротическом паттерне. Ситуации, в которых это имеет место, в психиатрии называют травматическими неврозами. Травматические неврозы являются по существу защитными паттернами, возникающими при попытке индивида справиться с вызвавшим сильный страх внедрением общества или столкновением со средой. — Например, если родители заперли двухлетнего ребенка в темном клозете на всю ночь, он испытывает почти невыносимое напряжение. Он оказывается ничем, даже менее чем ничем: объектом манипулирования, лишенным собственных прав и собственных возможностей. «Его» уже нет, есть только «они» и то, что «они» могут сделать. Защищаясь от этой ситуации, ребенок может создать устойчивые, не поддающиеся изменениям паттерны поведения, которые могут сохраняться долгое время после того, как опасность миновала. Они порождены травмой, но продолжают действовать и тогда, когда сама травма перестала существовать.

Но, как правило, нарушение границы контакта, лежащее в дереве невроза, менее драматично. Это изводящие, хронические, повседневные вмешательства в процессы развития, процессы познания и принятия себя, благодаря которым мы достигаем способности опираться на себя в зрелости. Какую бы форму ни принимали эти вмешательства и прерывания развития, они приводят к возникновению продолжительного замешательства и трудностей в различении между собой и другими [1].

1.2.8 Гуманистический и психогенический подходы

Представители этого направления считают, что, упрощённо говоря, хорошо накормленный, хорошо напоенный и хорошо развлечённый человек, это всегда хороший, идеальный человек, венец человеческого развития. Агрессия — отклонение от нормального поведения, а невроз — это неудовлетворенная потребность в самоактуализации. [38]

Этот взгляд настолько хорошо сочетается с гуманистической концепцией, насколько плохо он сочетается с реальностью. Положение можно спасти, если понимать самоактуализацию как самореализацию, но это уже не будет гуманистическим подходом.

Антипсихиатрический подход, по сути дела, нельзя считать ни подходом, ни отдельной психологической школой, ввиду отсутствия сколько-нибудь ясной формулировки концепции. Течение это в основном построено на критике «официальной» психиатрии психологами, психиатрами, учёными различных школ и направлений, общественными деятелями и упомянуто здесь для полноты картины. Представители этого течения утверждают, что неврозы — «нормальное поведение в ненормальном обществе».[1]

С этим утверждением также трудно спорить, как и извлечь из него практическую пользу.

Психогенический подход. В.Н. Мясищев [9] считает, что невроз имеет психогенную природу. Психогения характеризуются следующими чертами: связь психотравмы с личностью больного; неспособность больного самостоятельно адекватно разрешить психотравмирующую ситуацию.

Возникновение и течение невроза более или менее связано с патогенной ситуацией и переживаниями личности: наблюдается определенное соответствие между изменениями психотравмирующей ситуации и динамикой состояния больного.

Клинические проявления по содержанию связаны с психотравмирующей ситуацией и переживаниями личности, с основными наиболее сильными и глубокими ее стремлениями, представляя собой аффективную реакцию, патологическую фиксацию тех или иных ее переживаний.

Отмечается высокая эффективность психотерапии в сравнении с медикаментозным лечением.

Таким образом, невроз — это психогенное (как правило, конфликтогенное) нервно-психическое расстройство, которое возникает в результате нарушения особо значимых жизненных отношений человека и проявляется в специфических клинических феноменах при отсутствии психопатологических явлений.[9]

Характерны следующие особенности: обратимость патологических нарушений независимо от длительности, психогенная природа, специфичность клинических проявлений, состоящих в доминировании эмоционально-аффективных и соматовегетативных расстройств.

Следует дифференцировать понятия «психогения» и «невроз». Понятие «психогении» шире понятия неврозов; кроме неврозов оно включает в себя реактивные состояния, психогенные и ситуативные реакции [1].

психоанализ невроз бихеовиоральный экзистенциальный

ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИИ ТЕРАПИИ НЕВРОЗОВ

2.1 Психоанализ как метод терапии неврозов

Психоанализ является одним из многочисленных направлений психотерапии особых невротических расстройств с глубинными проблемами в человеке. Хорни [16] пишет, что психоанализ имеет не только клиническую ценность, будучи методом терапии неврозов, но и чисто человеческое значение, поскольку он обладает огромными потенциальными возможностями, чтобы оказать помощь людям в их благоприятном развитии. Обе эти цели могут достигаться различными способами; если говорить об анализе, то он пытается достичь их через понимание человека — не только через сочувствие, терпимость и интуитивное постижение внутренних связей, то есть качеств, являющихся непременным условием понимания человека, но и более фундаментально, стремясь получить точную картину личности в целом. Это достигается благодаря специфическим способам выявления бессознательных факторов, ибо, как было показано Фрейдом, мы не можем получить такую картину без понимания роли бессознательных сил. Благодаря ему мы знаем, что такие силы толкают нас на действия и вызывают чувства и реакции, которые могут отличаться от тех, что мы сознательно желаем, и даже разрушать нормальные отношения с внешним миром [16].

Нюнберг Г. [10], пишет, что психоанализ в качестве причин невроза или факторов, способствующих развитию его, рассматривает: фрустрацию, фиксацию на каком-либо переживании, тенденцию к конфликту, психологическую травму, инстинктивную опасность и другие.

В большинстве конкретных случаев невроза нет какой-либо одной причины, есть их индивидуальная совокупность, то есть должны совпасть несколько факторов [10].

Неврозы рассматриваются в психоанализе как психические образования. Неврозы возникают в результате столкновения вытесненных переживаний с противостоящей им внутренней цензурой , которая защищает сознательное Я от опасных влечений. Такого же рода образования психоанализ усмотрел и в сновидениях, остротах, оговорках, описках и т.д. Эти наблюдения вывели психоанализ за пределы собственно психиатрии и позволили установить связь между нормальными и патологическими явлениями психики: в тех и других психоанализ обнаружил общие психические механизмы символизации, замещения, компенсации и прочее [8, с.410].

Фрейд в ранних работах выдвигал идею, согласно которой только весьма эмоциональное переживание может привести к невротическому заболеванию. Это эмоциональное переживание рассматривалось как травма, и оно, становясь фиксированным, делало личность невротической [10].

Наряду с неврозом навязчивых состояний З. Фрейд обратил внимание и на другие типы невротических заболеваний, особо выделив среди них такие психоневрозы, как неврозы переноса (трансферентный невроз) и нарциссические неврозы.

З. Фрейд различал детские неврозы и неврозы взрослых. Он считал, что изучение детских неврозов может способствовать лучшему пониманию неврозов взрослых, подобно тому как сновидения детей дают ключ к толкованию сновидения взрослых.

Основные психоаналитические идеи :

в психике нет ничего случайного,

события первых лет имеют первостепенное значение для всей последующей жизни,

эдипов комплекс (проявление ребенком бессознательных влечений, сопровождающихся выражением чувств любви и ненависти к родителям) является не только ядром неврозов, но и источником возникновения нравственности, морали, религии, общества и культуры,

психический аппарат состоит из трех областей- бессознательного Оно (влечения и инстинкты, берущие свое начало в соматической структуре и проявляющиеся в неосознаваемых формах), сознательного Я (несущего функции самосохранения и контроля над требованиями Оно, всегда стремящегося к получению удовольствия любой ценой) и гиперморального Сверх-Я, олицетворяющего собой авторитет родителей, социальные требования, совесть,

основополагающие влечения человека- влечение к жизни (Эрос) и влечение к смерти (Танатос), включающее в себе инстинкт разрушения [6].

Следует иметь в виду, что фрейдизм представляет собой не единую целостную систему, а множество различных научных школ и направлений, у которых имеются не только приверженцы, но и не менее страстные противники. Важным этапом в истории развития и формирования психоанализа стало появление теорий, авторы которых стремились либо расширить подход Фрейда к личности, либо пересмотреть его. Фрейд привлекал и воодушевлял многих психотерапевтов, разделявших его взгляды.

Некоторые из этих ученых остались верны психоанализу как теоретической системе, другие пошли в ином направлении и заняли собственные, часто антагонистические позиции.

Два наиболее выдающихся психолога, разошедшиеся с Фрейдом и избравшие путь создания своих собственных оригинальных теорий — Альфред Адлер и Карл Густав Юнг. Оба психоаналитика сначала горячо поддерживали широту и новизну системы Фрейда. Однако со временем они заявили о своем несогласии с тем, что учитель придавал чрезмерно большое значение сексуальности и агрессии, считая их средоточием человеческой жизни. Оба они внесли значительный вклад в наше понимание психологии личности, и некоторые из их идей вписались в основное русло современной психологии.

В дальнейшем было показано, что подобного рода травматические переживания не делают невротиком каждого человека. Лишь накладываясь на другие личностные особенности они приводят к неврозу [10].

В психоанализе считается, что невротическое расстройство включает в себя специфические реакции эго на определенные инстинктивные требования (в первую очередь сексуального характера). Те стремления, которые не могут быть осознаны, эго пытается отразить. Если эго беспомощно и неспособно совладать с опасностью, то с увеличением напряжения инстинктивной потребности возникает травматическая ситуация, в которой инстинктивное побуждение угрожает эго.

Тревога при этом, а вернее скрытая за ней инстинктивная угроза, является движущей силой психологической защиты.

Психологическая травма происходит тогда, когда раздражитель высвобождает настолько большое количество энергии, что эго не может справиться с ней в течении обычного периода времени.

У разных людей имеется разная способность эго выдерживать напряжение, вызываемое неудовлетворенными потребностями. Эта индивидуальная особенность объясняет, почему при схожих обстоятельствах одни заболевают неврозом, другие — нет [10].

Психоанализ, по крайней мере классический, видит причину большинства неврозов в инфантильной травме. Предполагается, что еще в раннем детстве будущий невротик был так или иначе втянут в ситуацию, носящую сексуальный характер. Переживания были подавлены, но тем не менее они продолжают оказывать влияние на всю дальнейшую его жизнь.

Со временем в психоанализе травматическая теория невроза осталась в целом неизменной, но была расширена понятием внутренней травмы. Эта внутренняя травма зависит от конституционального фактора, а именно, от фиксации либидо, следовательно, в ее основе лежит нарушение развития инстинктивных побуждений. Фиксация и внешнее инфантильное переживание формируют комплементарные серии этиологических факторов, которые обеспечивают предрасположенность к неврозу. Фиксация и внешнее переживание взаимосвязаны. Невроз может развиваться за счет слабой фиксации, которая должна быть дополнена интенсивным переживанием. Интенсивное внешнее инфантильное переживание может вызвать фиксацию и изменить устройство и сформировать предрасположенность к неврозу.

Г. Нюнберг [10] акцентирует внимание на том, что важным в психоанализе есть понятие «инстинктивная опасность». Она является частью травматической ситуации, однако этого недостаточно, чтобы вызвать невроз. Многие люди способны выносить сильное напряжение, и при этом у них не возникает невроз. Неудовольствие проистекает из ситуации, когда определенные сексуальные требования, которые воспринимаются как опасность, не могут найти удовлетворения. Условия, при которых возникает тревога не всегда одни и те же: каждый уровень развития эго и либидо имеет соответствующее предварительное условие для тревоги [10].

Таким образом, психоанализ возник на основе изучения и лечения таких невротических заболеваний, как истерия и невроз навязчивых состояний. И хотя в начале своей исследовательской и терапевтической деятельности З. Фрейд уделял большее внимание истерии, тем не менее впоследствии он признал, что благодаря психоанализу невроз навязчивых состояний стал более понятным, чем истерия. В понимании основателя психоанализа «невроз навязчивых состояний выражается в том, что больные заняты мыслями, которыми они, собственно, не интересуются, чувствуют в себе импульсы, кажущиеся им весьма чуждыми, и побуждения к действиям, выполнение которых хотя и не доставляет им никакого удовольствия, но отказаться от него они никак не могут».

2.2 Гештальт подход в терапии неврозов

Гештальт-терапия — это современный метод психотерапии, который в последнее время широко используется психотерапевтами и консультантами всего мира. Гештальт-терапия была разработана в 1950-60-х годах группой американских психологов во главе с Ф. Перлзом. [12]

Невротик это по определению Ф. Перлза [12] человек, на которого слишком сильно давит общество. Другими словами невроз возникает, когда индивид неспособен изменять свой образ действия и способы взаимодействия со средой.

Задача гештальт-терапевта — помочь человеку понять, осознать, как он не получает того, чего сам желает, как он блокирует удовлетворение собственных потребностей за счёт своего действия или бездействия. В ходе взаимодействия клиента и психотерапевта происходит совместная попытка выявить механизмы этой «блокады».

В процессе гештальт-терапии на пути к раскрытию своей истинной индивидуальности пациент проходит пять уровней, которые Ф. Перлз [12] называет уровнями невроза.

Первый уровень — уровень фальшивых отношений, уровень игры ролей. Невротическая личность отказывается от реализации своего «Я». Больной неврозом живет согласно ожиданиям других людей. В результате собственные цели и потребности человека оказываются неудовлетворенными, а он испытывает фрустрацию, разочарование и бессмысленность своего существования. Перлзу принадлежит следующий афоризм: «Сумасшедший говорит: «Я Авраам Линкольн», а больной неврозом говорит: «Я хочу быть Авраамом Линкольном», здоровый человек говорит: «Я — это я, а ты — это ты». Отказываясь от самого себя, больной неврозом стремится быть кем-то другим.

Второй уровень — фобический, связан с осознанием фальшивого поведения и манипуляций. Но когда пациент представляет себе, какие последствия могут возникнуть, если он начнет себя вести искренно, его охватывает чувство страха. Человек боится быть тем, кем является, боится, что общество подвергнет его остракизму.

Третий уровень — тупик. Характеризуется тем, что человек не знает, что и как делать, куда двигаться. Он переживает утрату поддержки извне, но еще не готов или не хочет использовать свои собственные ресурсы, обрести внутреннюю точку опоры. В результате человек придерживается «статуса кво», боясь пройти через тупик.

Четвертый уровень — имплозия. Это состояние внутреннего смятения, отчаяния, отвращения к самому себе, обусловленное полным осознанием того, как человек ограничил и подавил себя. На этом уровне индивид может испытывать страх смерти. Эти моменты связаны с вовлечением огромного количества энергии в столкновение противоборствующих сил внутри человека; возникающее вследствие этого давление, как ему кажется, грозит его уничтожить.

Пятый уровень — эксплозия (взрыв). Достижение этого уровня означает сформирование аутентичной личности, которая обретает способность к переживанию и выражению своих эмоций. Эксплозия — это глубокое и интенсивное эмоциональное переживание. Ф. Перлз описывает четыре типа эксплозии: скорбь, гнев, радость, оргазм. Эксплозия истинной скорби является результатом работы, связанной с утратой или смертью близкого человека. Оргазм — результат работы с лицами, сексуально заблокированными. Гнев и радость связаны с раскрытием аутентичной личности и подлинной индивидуальности [4, с.236-237].

Основным теоретическим принципом гештальт-терапии является убеждение, что способность индивида к саморегуляции ничем не может быть адекватно заменена. Поэтому особое внимание уделяется развитию у пациента готовности принимать решения и делать выбор.

Поскольку саморегуляция осуществляется в настоящем, гештальт возникает в «данный момент», то психотерапевтическая работа проводится сугубо в ситуации «сейчас». Психотерапевт внимательно следит за изменением в функционировании организма пациента, побуждает его к расширению осознания того, что происходит с ним в данный момент, с тем чтобы замечать, как он препятствует процессу саморегуляции организма, какие блоки он использует для избегания конфронтации со своим настоящим, для «ускользания из настоящего». Большое внимание психотерапевт уделяет «языку тела», являющемуся более информативным, чем вербальный язык, которым часто пользуются для рационализации, самооправданий и уклонения от решения проблем. Психотерапевта интересует, что делает пациент в данный момент и как он это делает, например, сжимает ли кулаки, совершает мелкие стереотипные движения, отводит в сторону взгляд, задерживает дыхание. Таким образом, в гештальт-терапии акцент смещается с вопроса «почему?» на вопрос «что и как?» [6].

Технические процедуры в гештальт-терапии называются играми. Это разнообразные действия, выполняемые пациентами по предложению психотерапевта, которые способствуют более непосредственной конфронтации со значимым содержанием и переживаниями. Эти игры предоставляют возможность экспериментирования с самим собой и другими участниками группы. В процессе игр пациенты «примеряют» различные роли, входят в разные образы, отождествляются со значимыми чувствами и переживаниями, отчужденными частями личности и интроектами.

Цель игр-экспериментов — достижениие эмоционального и интеллектуального прояснения, приводящего к интеграции личности. Эмоциональное осознание («ага-переживание») — это такой момент самопостижения, когда человек говорит: «Ага!» По Перлсу, «ага» — это то, что происходит, когда что-нибудь защелкивается, попадая на свое место; каждый раз, когда «закрывается» гештальт, «звучит» этот щелчок. По мере накопления фактов эмоционального прояснения приходит прояснение интеллектуальное. Число игр не ограничено, так как каждый психотерапевт, пользуясь принципами гештальт-терапии может создавать новые игры или модифицировать уже известные [12].

Большое внимание уделяется в гештальт-терапии работе со сновидениями пациентов. Перлз говорил, перефразируя Фрейда, что «сон — это королевская дорога к интеграции личности» [12]. В отличие от психоанализа в гештальт-терапии не интерпретируются сны, они используются для интеграции личности. По мнению автора, различные части сна являются фрагментами личности. Для того чтобы достичь интеграции, необходимо их совместить, снова признать своими эти спроецированные отчужденные части нашей личности и признать своими скрытые тенденции, которые появляются во сне. Путем проигрывания объектов сна, отдельных его фрагментов, может быть обнаружено скрытое содержание сновидения через его переживание, а не посредством его анализа [6].

Ф. Перлз [12] сначала использовал метод индивидуальных занятий, но впоследствии полностью перешел на групповую форму, находя ее более эффективной и экономичной. Групповая психотерапия проводится как центрированная на пациенте, группа же при этом используется лишь инструментально по типу хора, который, подобно греческому, на заднем плане провозглашает свое мнение по поводу действия протагониста. Во время работы одного из участников группы, который занимает «горячий стул» рядом со стулом психотерапевта, другие члены группы идентифицируются с ним и проделывают большую молчаливую аутотерапию, осознавая сегментированные части своего «Я» и завершая незаконченные ситуации. [6].

Завершая работу, следует сказать, что понятие «невроз» пришло на смену наивным представлениям гуморальной патологии о парах как причине болезни и позволило связать ряд патологических состояний с вызвавшим их нарушением нервной деятельности. В нашей работе в понятие «невроз» разными авторами вкладывается различное содержание. Мы исходили из того, что невроз можно определить как психогенное заболевание.

1. Асатиани, М. Н. Психотерапия невроза навязчивых состояний. Руководство по психиатрии. [Текст] /Под ред. В. Е. Рожнова. — Ташкент, 1985.

2. Бьюдженталь Дж. Искусство психотерапевта. [Текст] — СПб.: Питер, 2001. — 304 с.

. Гринуолд, Д. Базовые принципы гештальттерапии / Гештальттерапия. Теория и практика. [Текст] / Пер. с англ. — М. Апрель пресс, 2000, 320 с.

. Кайдановская, Е. В. Групповая психотерапия при неврозах. [Текст] /Сб. научн. трудов Института им. В. М. Бехтерева. — Л., 1982. — Т 100.

. Климчук , В. А. Тренинг внутренней мотивации. [Текст] / — СПб.: Речь, 2005. — 76с.

. Мертон, Р. Социальная теория и социальная структура [Текст] / Роберт Мертон. — М.: ACT: ACT МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2006. — 873 с.

. Неврозы и пограничные состояния [Текст] / Под ред. В. П. Мясищева, Б.Д. Карвасарского, А. Е. Личко. — Л., 1972.

. Нюнберг, Г. Принципы психоанализа и их применение к лечению неврозов. [Текст] /Г. Нюнберг — СПб., 1999.

. Павлов И. П.. Полное собрание сочинений Т. IV [Текст] / — М. — Л., 1951, С. 429.

. Перлз Ф. Гештальт-подход. Свидетель терапии. [Текст] / Ф. Перлз — Пер. с англ. — М.: Изд-во института психотерапии, 2001. — 224 с.

. Польстер Ирвин, Интегрированная гештальт-терапия: Контуры теории и практики [Текст] / Пер. с англ. А.Я. Логвинской — М.: Независимая фирма Класс , — 2011.

. Свядощ, А. М. Неврозы. [Текст] / А.М. Свядощ — Издание второе, переработанное и дополненное. — М., 1982.

Наши специалисты проконсультируют или окажут репетиторские услуги по интересующей вас тематике.

Отправь заявку с указанием темы прямо сейчас, чтобы узнать о возможности получения консультации.

источник